【環境・設備】日照・日射・採光に関するノート

一級建築士試験に出題される 日照・日射・採光 に関するノートです。

1. 太陽エネルギーと太陽位置

日照・日射はいずれも 太陽エネルギー が関わる領域である。

1.1 光の分類と作用

太陽からの放射エネルギーはその波長によりそれぞれ作用が異なる。

| 光線 | 波長 (nm) | 作用 |

|---|---|---|

| ??? | 580nm 以下 | 化学作用・生育作用 |

| ??? | 580 ~ 780nm | 光作用 |

| ??? | 780nm 以上 | 熱作用 |

ヒント

- 一般的な透明板ガラスの分光透過率 は、 可視光線の波長域より、赤外線の長波長域のほうが ???。

1.2 太陽の位置と高度

1.2.1 太陽高度と太陽方位角

概要

太陽位置は 太陽高度 と 太陽方位角 で表される。

- 太陽高度 :地平線と太陽とのなす角。

- 太陽高度 0 度:日の出・日没時

- 太陽方位角 :真南と太陽とのなす角。 午前は マイナス( - ) 、午後は プラス( + ) の符号を数値につける。

- 真南は0 度

- 真東は -90 度

- 真西は 90 度

1.2.2 南中高度

概要

南中高度 は、太陽が南中する時 ( 太陽方位角が 0 度 ) の太陽高度を表す。

- 北に位置する地点が 南中高度は ??? 。

- ??? が同じなら、??? が異なっても等しい。

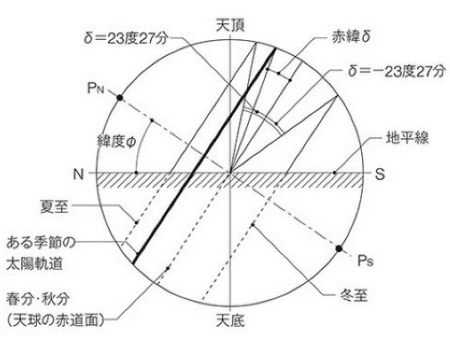

1.2.3 太陽の動き

概要

太陽の動きは、

- ??? と ??? は真東から日が昇り、真西に日が沈む。

- ??? から ??? までは太陽は 真東 よりも 北側 から日が昇り、 真西 よりも 北側 に日が沈む。

- その間は 北側 の面にも日が当たる時間帯がある

2. 日影曲線図と日影図

1. 日影関連用語と概念

| 用語 | 説明 | 備考 |

|---|---|---|

| 日影 | 太陽光が建物などによって遮られ、地面にできる影。 | 太陽位置(太陽高度と太陽方位角)から計算可能。 |

| 日影曲線図 | 季節・時刻ごとの基準地点における、地平面に落ちる影の方向と長さ(比率)を示す図。 | これを読み込むことで、特定の日付の1日の日影の状況を簡易に図示できる。 |

| 日影図 | 建物の平面・高さに基づき、日影曲線図を用いて、1時間ごとの日影の輪郭を1日の範囲で図示したもの。 | |

| 日影曲線(等時間日影曲線) | 1時間ごとの日影図で、同じ時刻の影の輪郭の交点を結んだ軌跡。 | |

| 日影時間図 | 複数の等時間日影曲線を重ねた図。 | |

| 日照図表 | 冬至において多数の日差し曲線をまとめたもの。 | |

| ??? | 日影図中で1日中日影となる部分。 | |

| ??? | 1年を通して終日日影となる部分。 | ??? の日でも 終日日影 となる箇所は 永久日影 となる。(夏至は太陽が北面に回り込み、太陽高度が最も高くなるため) |

| ??? | 東西に並ぶ建物から離れた場所にできる、日影時間が長い部分。 | |

| ??? | 日の出から日没までの時間。 | |

| ??? | 実際に直射日光が照射された時間。 | 天候によっては可照時間と異なる が、 日影の検討では天候によらないこと を前提とする。 |

| ??? | 可照時間に対する日照時間の割合(百分率)。 | 計算式: |

2. 日影検討の前提とポイント

ヒント

- 日照条件の基準: 日照条件の検討は、日影が最も厳しい冬至を基準とするのが一般的。

- 天候: 日影の検討では、天候によらないことを前提とする。

- 建物の形状と日影:

- コの字形の建物 は、 夏至 でも終日日影となる箇所がある。

- 建物の直近や周辺では、 建物の高さが高くなっても日影時間帯は大きく変わらない。

- 建物の ??? 方向の幅が日影に大きく影響する。

- 夜間放射(実効放射) は、地表面放射と大気放射の差であり、 昼夜は問わない。

3. 日射と日射遮蔽係数

3.1 日射の種類

| 用語 | 定義 |

|---|---|

| ??? | 太陽から到達した日射が大気を直進し平行光線として地表面に到達した成分。 |

| ??? | 日射が大気中の水蒸気で散乱して地表面に到達する成分。 |

| 地物反射日射 | 地表面等に反射した日射。 |

| 全天日射 | 直達日射と天空日射の合計。 |

3.2 法線面直達日射量と水平面直達日射量

3.2.1 法線面直達日射量と水平面直達日射量の計算式

情報

-

法線面直達日射量 ():

- 太陽からの日射は平行光線として、建物の各方位における立面や水平面(屋上面)等へ到達する。この平行光線に対して垂直の面に到達した日射量を 法線面直達日射量 という。

-

水平面直達日射量 ():

【凡例】:

- : 大気圏外法線面日射量(太陽定数)

- : 大気透過率

- : 太陽高度

3.2.2 太陽定数と大気透過率

ヒント

- 太陽定数 (): 大気圏外で太陽からの平行光線に対して垂直な面に到達した日射量の年間平均値を太陽定数という。

- 法線面日射量 (): 地表面に到達した平行光線に垂直な面での日射量を法線面日射量という。

- 大気透過率(P): 太陽定数に対する法線面日射量の割合が大気透過率Pであり、大気の透明度を表す。水蒸気量が多い夏よりも、冬のほう高い傾向がある。

- * 大気透過率が低い場合: 天空日射量は ??? なる傾向 がある

- 太陽定数の値: ≒1.367W/㎡

3.3 建物の各面の日射量

3.3.1 建物各面の日射量に関するポイント

| 季節と方位 | 特徴 |

|---|---|

| 夏至の ??? 面 | 太陽高度が高く(入射角が大きい)、東面や西面よりも日射量が低い。 |

| 冬至の ??? 面 | 太陽高度が低いため(入射角が小さい)、日射量は夏至のときよりも高くなり、また東面や西面よりも高くなる。 |

3.3.2 全日直達日射量の年変化(北緯35度)

概要

グラフから読み取れる傾向(A, B, C, D はグラフの各線に対応)

| 面 | 特徴 |

|---|---|

| A: 南面 | 夏期は日射量が小さい |

| B: 水平面 | 夏期に大きい |

| C: 東面・西面 | 夏期に比較的大きい |

| D: 北面 | 春分から秋分にかけて、直達日射がある |

3.4 日射と日射遮蔽係数SC

| タイトル | コメント |

|---|---|

| 目的 | 室内への直達日射の入射による冷房負荷の抑制や冬期の日射熱利用。 |

| 手段 | カーテンやブラインドといった日射遮蔽装置や高性能ガラスにより、日射を遮蔽(調整)する。 |

| 性能指標 | 日射遮蔽の性能は日射熱取得率(日射侵入率)や 日射遮蔽係数 (SC) によって表される。 |

| SC (日射遮蔽係数) | 厚さ3mmの透明ガラスが基準となっている。 |

3.4.1 SC (日射遮蔽係数) の計算式

情報

3.4.2 窓ガラス・日よけの日射熱取得率・日射遮蔽係数・熱貫流率

| 窓の種類 | 厚さ (mm) | 日射熱取得率 | 日射遮蔽係数 | 熱貫流率 (W/(㎡K)) |

|---|---|---|---|---|

| 透明 | 3 | 0.86 | 1.0 | 6.2 |

| 透明ガラス+カーテン (中等色) | 3 | 0.40 | 0.47 | - |

| 透明ガラス+障子戸 | 3 | 0.46 | 0.54 | - |

| 外付けベネシャンブラインド+透明ガラス | 3 | 0.13 | 0.15 | - |

| 透明+low-E シルバー系 | 3+3 | 0.51 | 0.59 | 2.7 |

ヒント

- 日射遮蔽係数 は数値が 小さい ほど 日射遮蔽効果は ??? 。

4. 日射と採光

4.1 採光と昼光利用

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 採光 | 太陽の光を室内に取り入れて明るさを得ること。 |

| 昼光利用 | 近年は積極的に利用するように推奨されている。 |

| 直射日光 | 大気層で 拡散・吸収されずに 地表面に到達。 |

| 天空光 | 大気層で 拡散して 地表面に到達。 |

ヒント

- 居室の採光は直射日光を除く天空光を利用する。

ヒント

-

大気圏外法線面直射日光照度

- 太陽定数に対応する大気圏外法線面直射日光照度は 133,800lx である。

- よって地表面の照度は大気層で拡散・吸収・反射するため 133,800lx よりも 低くなる。

4.2 照度と昼光率

| 項目 | 説明 | 数式/補足 |

|---|---|---|

| 照度 | 単位面積当たりの入射光束。 | 単位: |

| 昼光 | 太陽位置や天候によって変動するため、照度で示すことができない。 | |

| 室内のある点の照度 | 全天空照度に比例。天空の輝度分布が時間的に変化しなければ、昼光率は一定。 | 1. 直接照度と室内で反射を重ね入射する間接照度の和。 2. 窓からの位置で異なる。 3. 直射日差しは含まない。 |

| 昼光率 | 1. 昼光による明るさを示す指標。 2.ある点の照度の全天空照度に対する比率(%)。 3. 室内の人工光源による照度は含まれない。 | |

| 全天空照度 | 天候や時間帯により変化。 | 一般には設計用全天空照度が利用される。 例:特に明るい日: 50,000 lx, 普通の日(直射日光なし): 15,000 lx, 快晴の青空: 10,000 lx |

ヒント

- 昼光率は天空が等輝度完全拡散面であれば、全天空照度にかかわらず、室内の同一受照点において一定の値となる。

- 昼光率は直接昼光率と間接昼光率の和であり、間接昼光率とは天井や壁面からの影響を受ける。

4.3 基準昼光率

| 視作業・行動のタイプ | 室空間の例 | 基準昼光率 [%] | 全天空照度が15,000 lxの場合の値 [lx] |

|---|---|---|---|

| 長時間の精密な視作業 | 設計・製図室 | 5 | 750 |

| 精密な視作業 | 競技用体育館、工場制御室 | 3 | 450 |

| 長時間の普通の視作業 | 一般事務室、診療室 | 2 | 300 |

| 普通の視作業 | 教室・学校、体育館 | 1.5 | 230 |

| 短時間の普通の視作業または軽度の視作業 | 住宅の居間・台所 | 1 | 150 |

| 短時間の軽度の視作業 | 事務所の廊下・階段 | 0.75 | 110 |

| ごく短時間の軽度の視作業 | 住宅の玄関・便所、倉庫 | 0.5 | 75 |

ヒント

- 基準昼光率

- 全天空照度 を 15,000lx とした場合の、JIS照度基準を満たす昼光率

5. 昼光率と立体角投射率

5.1 直接昼光率 ()

概要

- 窓ガラスがない場合には、開口部が天空光を完全に透過させることになり、 直接昼光率 は室内のある点から天空を見たときの 立体角投射率U に等しくなる。

- 定義:

ここで、

- τ : 窓ガラスの透過率

- M : 保守率(窓や汚れの清掃状況などによる)

- R : 窓枠部分を除いた採光の有効面積比

- U : 立体角投射率

5.2 立体角投射率 (U)

概要

- 定義: ある点 P を中心とした半径 r の半球面上に投影した面積を S'、さらにその半球上の面積を水平面に垂直に投影した面積 S'' を底面の面積 πr² で除した値(百分率)。

ここで、

- P : ある点

- S' : 半球面上に投影した面積

- S'' : 半球上の面積を水平面に垂直に投影した面積

- πr² : 底面の面積

- L : 天空の輝度(面光源輝度)

- : 直接照度(受照点照度)

ヒント

-

長方形光源の場合: 「長方形光源の立体角投射率表」 を利用して基準位置での長方形光源(窓)の代数和として算出する。

- 計算例: U = U1 - U2 + U3 - U4

- 各長方形部分の立体角投射率 U1,U2,U3,U4 の和と差で計算する。

- 長方形光源の立体角投射率表 の見方 :

- 表の 縦軸 は、受照基準位置と光源の距離 d に対する長方形光源の高さ h の比 h/d

- 表の 横軸 は、受照基準位置と光源の距離 d に対する長方形光源の幅 b との比 b/d

- 計算例: U = U1 - U2 + U3 - U4

5.3 直接照度 ()

概要

-

点 P に対して全天は100%であり、天空の 輝度 L を一様とすると、ある点の 直接照度 は次式で求められる。

ヒント

- ポイント

- 輝度 (L) が同じで 立体角投射率 (U) が等しければ、ある点の 直接照度 () は等しい。

6. 採光計画

6.1 採光の種類と窓位置と明るさの関係

概要

6.1.1 採光の種類

- 天窓採光(トップライト)

- 側窓採光(サイドライト)

- 頂側窓採光(ハイサイドライト)

6.1.2 窓位置と明るさの関係

| 窓の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 室内 | 窓の位置が高いほど明るい。 |

| 天窓 | 同じ面積をもつ側窓の 3倍程度 明るい。 |

| 側窓 | 同じ大きさ・形であれば、高い位置にあるほど 室内の照度の均斉度を上げる。 |

6.2 採光に関わる用語とポイント

ヒント

| 設備/用語/ポイント | 説明 |

|---|---|

| ブラインド | 1. 室内照度の均一化に効果的。 2.直射日光を遮る窓付近の過剰な照度を下げると同時に室奥の照度を上げる。 |

| ライトシェルフ | 1. 室内照度の均一化に効果的。 2.直射日光を遮る窓付近の過剰な照度を下げると同時に室奥の照度を上げる。 3.窓の室内・室外に取り付ける水平材。 4.室外のみの場合はシェルフ(棚)の上部窓にベネシャンブラインドなどを併用すると効果が高い。 |

| 縦型ルーバー | 西向き窓面に設置すると、一般的に日照・日射の調整に有効。 |

| 均斉度 | 1. 室内の照度バランスを表す比率。 2.最低照度/平均照度 (もしくは最高照度) で求められる。 |

| 片側採光の部屋における均斉度 | 片側採光の部屋における照度の均斉度は 1/10 とすることが望ましい。 |

6.3 採光に関する法律

ヒント

- 建築基準法28条(居室の採光及び換気):

- 地階についての除外が示されている。

- やむを得ない地下室の場合などを除き、居室の有効開口部の床面積に対する割合を 1/10, 1/7, 1/5 以上 確保しなければならない。